Depois do Betinho, o “irmão do Henfil”, talvez Leonel Brizola fosse o preso político mais esperado no Brasil, quando a ditadura, finalmente, resolveu deixar seus filhos retornarem para casa. A anistia, ampla geral e irrestrita, se deu pela caneta do general Batista Figueiredo. Com um terno em tecido jeans e um distintivo tricolor do antigo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), hoje Partido Democrático Trabalhista (PDT), na lapela, o engenheiro Leonel Brizola chegou ao aeroporto de Foz do Iguaçu às 17h25 do dia 06 de setembro de 1979, para encerrar o mais longo exílio já vivido por um político brasileiro.

Ele desceu de um bimotor Piper de oito lugares que o trazia de Assunção e atravessou a pista acenando alegremente… Epa! Mas por que eu estou contando a história do retorno do Brizola ao país, quando o foco da minha crônica é outro? Explico: porque o meu personagem era vidrado de admiração pelo político gaúcho, do qual foi assessor quando este foi governador do Rio de Janeiro: Paulo Figueiredo, que esta semana deixou nossa sexta-feira mais triste. Resolveu partir em plena sexta-feira de carnaval, só para jogar água no nosso chopp.

Paulinho era baixinho, feio e narigudo. Por isso às vezes, no calor da discussão – e ele discutia por tudo –, tinha que apontar o dedo em riste e dar pulinhos para que o interlocutor não interrompesse sua ágil cadeia de raciocínio que, se necessário, ia buscar até um sermão Padre Vieira para ilustrar o que estava dizendo.

Era inteligentíssimo, carismático, engraçado e genial. No anos de ouro do Café Adrianópolis, térreo do flat da rua Salvador, era quase impossível tomar apenas uma com ele. A conversa ia ficando cada vez mais envolvente, divertida, recheada de histórias incríveis e engraçadas. E aí a madrugada chegava sorrateiramente, sem que ninguém percebesse.

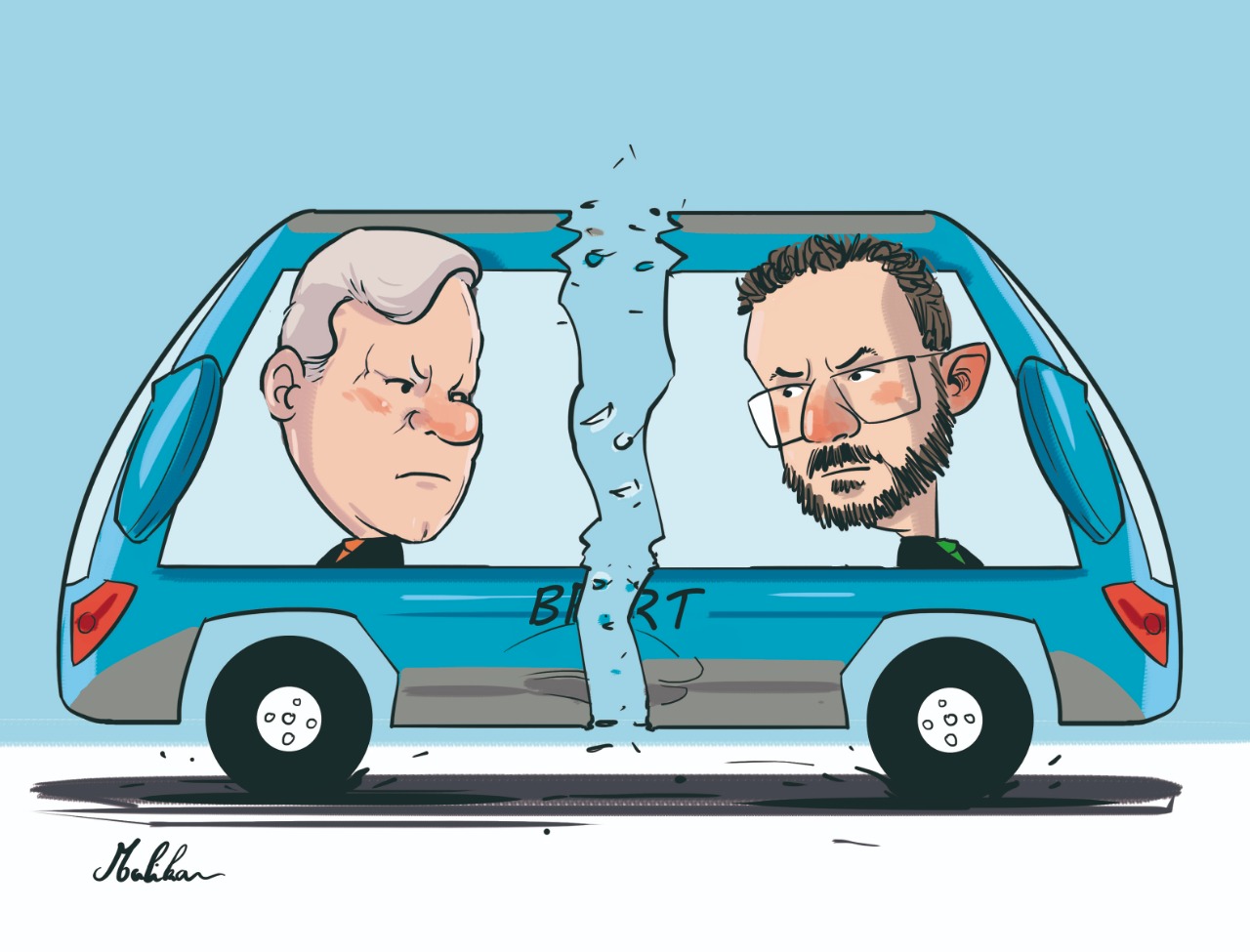

Em 1987, Amazonino Mendes era governador e resolveu trazer seu amigo de infância para Manaus. Os pais dos dois – Armando Mendes e Adamastor Figueiredo –, eram amigos. O projeto de Paulinho era continuar com Brizola, que fazia uma revolução no Rio, com Darcy Ribeiro implantando os Centros Integrados de Educação Pública (Cieps).

— Se os governantes não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios -, dizia o antropólogo mineiro, enquanto semeava as escolas em tempo integral. Apesar de se sentir realizado participando dessa revolução – que tinha por objetivo desaguar num projeto maior, a presidência da República –, Paulo Figueiredo resolveu voltar pra casa pra ajudar o amigo Amazonino. Na primeira semana, de cara, o Negão jogou um pepino no seu colo:

— Paulinho, vai lá na assembleia geral dos bancários e tenta convencer o pessoal a não entrar em greve, meu governo só está começando.

— Em hipótese alguma! – respondeu Paulo dando uns pulinhos –. O País é outro, lutamos muito para implantar o estado de direito. Vamos ouvir as reivindicações dos trabalhadores e depois encaminhar o que for justo. Não vim aqui para reprimir trabalhador! De jeito nenhum!

Amazonino conhecia Paulo. Deu um ar de riso e assentiu:

— Faz qualquer coisa, mas vai lá, caboco. Tenta serenar os ânimos.

A reunião era no Bancrevea Clube, na avenida Getúlio Vargas. Eu estava lá, cobrindo a ameaça de greve. E o “caldeirão” estava fervendo. Paulo Figueiredo chegou por volta das 21h, dizendo que estava ali em nome de S. Excia., o governador. Eu nunca tinha visto aquele baixinho mais gordo. Ouviu atentamente e até aplaudiu o discurso inflamado do presidente do sindicato, Raphael Celani, engoliu umas dez palavras de ordem, entre elas o novíssimo “O povo, unido, jamais será vencido” e a manjadíssima “Arroz Feijão, Saúde e Educação!”.

Quando a categoria já estava quase sem voz de tanto gritar, Paulo pediu uma cadeira, colocou no meio dos bancários, subiu, dobrou os punhos da camisa, limpou as lentes dos óculos que estavam embaçadas, colocou o dedinho e riste e mandou ver:

— Boa noite companheiros!..

— Ih, começou a intimidade! –, resmungou Celani.

— Senhores, meu nome é Paulo Figueiredo. Sou Advogado e represento o governador. Tudo que for discutido aqui será levado pessoalmente por mim ao companheiro Amazonino Mendes. Nosso governo não terá por prática, anotem, reprimir trabalhador, ameaçar, demitir e muito menos desconhecer os direitos de cada um de vocês. Não! De jeito nenhum! Em hipótese nenhuma! – bradou, dando um pulinho em cima da cadeira. Em seguida, baixou o cacete na ditadura e disse que o desemprego, a hiperinflação e a dívida externa eram frutos dos devaneios do governo federal e herança do “milagre econômico” de ministros como Delfim Neto e Roberto Campos.

— Mas, meus camaradas, com a anistia, o sol da liberdade começa a raiar e um novo país se levanta para enterrar 20 anos de trevas!

E os bancários explodiram com um sonoro “Ou ficar a Pátria Livre/ Ou morrer pelo Brasil!”.

Paulinho sentiu a emoção e aproveitou a deixa. Pediu para os bancários que formassem democraticamente uma comissão de negociação que ele mesmo seria o mediador e levaria os diretores do sindicato até ao Palácio Rio Negro para negociarem diretamente com Amazonino.

Saiu aplaudidíssimo e teve que dar um safanão num caboco forte que tentou carregá-lo no ombro. E a ameaça de greve acabou ali mesmo.

Amazonino, que sempre brilhou muito sob os holofotes mas que, na hora do aperto, mandava os secretários para evitar o desgaste, ia precisar muito de um cara daqueles para comandar “a 7ª Cavalaria” no momento dos ataques mais ferozes. E por isso criou, exclusivamente para Paulinho, a Secretário de Estado das Fronteiras. Algo assim como o presidente da Bolívia, Víctor Paz Estenssoro, que criou o Ministério da Marinha boliviana em 1963, com quase 5000 homens, 73 embarcações de combate que consumia 15% do orçamento das Forças Armadas da Bolívia, num país em que, contraditoriamente, não tem acesso ao mar. No Amazonas, apesar de fazer fronteira com Colômbia, Peru e Venezuela, nunca houve, fisicamente, uma secretária em nenhuma delas. Portanto, Paulinho, que nunca abriu mão de um bom vinho, de um puro escocês, comida francesa e uma boa música, também nunca colocou os pés por lá.

Em 1988, ao final de uma entrevista coletiva, no sala de reuniões do palácio Rio Negro, todos os jornalistas iam saindo e eu também. Mas, naquele momento, Amazonino me olhou e disse: — Você não, caboco. Você fica!

Achei até que tinha feito alguma pergunta mais atrevida e o governador, que é de Escorpião e nunca mandou recado, queria ir à forra. Mas não era isso. O motivo era surpreendente. O governador acendeu um Hilton e revelou o porque da intimação.

— Caboco, você tem um trabalho que eu gosto e admiro. É o Curumim. Quero que você faça uma cartilha em quadrinhos explicando sobre as potencialidades do Amazonas, sua extensão territorial, nossa biodiversidade, cultura do nosso povo, etc. Fui convidado para fazer uma série de palestras na Suécia e quero levar esse trabalho comigo. E, se tudo se confirmar, vou levar você também.

— Eu? —, respondi, assustado, e confesso que não acreditei muito na intenção do governador me levar para uma viagem tão importante.

Mesmo assim no outro dia já estava com lápis e papel na mão. Desenhei a cartilha com a assessoria técnica do genial Sérgio Figueiredo, então presidente do Centro de Desenvolvimento e Pesquisa do Amazonas (Codeama). Meses depois entreguei o trabalho, voltei à rotina do jornal e esqueci a tal viagem.

Certo dia de setembro, num final de tarde, na redação do EM TEMPO, um motorista do governo do estado foi até à minha mesa e deu o recado:

— O chefe de gabinete do governador, Arnoldo Nazareth, mandou buscar seu passaporte. O senhor vai viajar com o Amazonino para a Europa.

Eu achei que era trote. Mas era verdade. E lá fomos nós para o Rio de Janeiro, com escala em Londres e em seguida direto para Estocolmo, em 16 horas de viagem. E adivinhem quem estava na comitiva? Quem? Quem? Ele mesmo! Paulo Figueiredo, afinal o baixinho era ou não era o secretário de Fronteiras do Amazonas? Foi uma viagem adorável e inesquecível. Afinal, onde o Paulinho estava tinha alegria, humor e muito sarcasmo.

Com a diferença do fuso horário de 5 horas, os caboclos do Amazonas não conseguiam dormir. Quando lá já era meia-noite em Manaus, em Estocolmo ainda eram 19h. E como lá fora o frio era de doer, o jeito era ficar no hotel, que tinha aquecedor, ouvindo as histórias do Paulo Figueiredo. Certa noite, estávamos todos reunidos no apartamento do advogado –, à exceção do Amazonino que se recolhia cedo -, eu, o publicitário Abrahim Aleme – outra grande figura –, e o então secretário de Administração, José Augusto Almeida, quando Paulinho teve uma ideia.

— Vamos ligar pro quarto do Arnoldo Nazareth. Ele vai pirar, querem ver – propôs, com aquele sorrisinho sarcástico no canto da boca, de quem vai aprontar alguma.

Paulo colocava o aparelho no viva voz, a gente fazia silêncio e aí começava a “tortura psicológica”. Arnoldo atendia e o Paulo começava a pronunciar umas palavras que eram verdadeiros grunhidos, mais incompreensível que japonês em Braile.

Arnoldo atendia em inglês:

— Hello, good night!

E o Paulo:

— Hanns ghustinghre vrunteruskes Wanghastchuk. Runghesti fraulongh, Ornualdi Nazareueth. Vem gör du i telefon? –, dava a entonação de pergunta.

E o coitado do Arnoldo Nazareth, que era um cara generoso e amigo, ia à loucura, do outro lado da linha:

— Caralho! Isso deve ser sueco ou alemão! Não tô entendendo porra nenhuma!

Essa peleja foi a noite inteira.

Realmente o fuso horário era de matar. Quando a gente acordava – ainda embalados pelo horário de Manaus -, o café da manhã já tinha sido recolhido. Um outro assessor de Amazonino, Chiquinho, que logo passou a ser chamado, na sacanagem, de Monsieur Chiquein, acordou com a fome de anteontem e as mesas do restaurante já estavam preparadas para servir o almoço. Ele foi até ao nosso grupo e perguntou aflito.

— E agora, como eu faço? Tô murrendo de fome?

— Ora, Monsieur Chiquein, você é convidado do governo sueco. Vai lá na portraria e diz que não tomou café e exija o breakfast !

— Mas como, Paulinho, se eu não seu falar sueco !…

— A linguagem dos sinais é universal, meu caro. Vai lá na frete do cara, bate três vezes no estômago com a mão esquerda e, com a mão direita, faz sinal de papar na boca, entendeu?

Chiquinho foi lá. Cinco minutos depois começou a circular o boato de de que estava chegando uma ambulância para levá-lo para a emergência do hospital.

— Il est à bout de souffle (ele está com falta de ar) –, gritava o rapaz da portaria, em francês, pra ver se a gente entendia.

Foi uma viagem inesquecível. Naquele mesmo roteiro ainda passamos por Umeå, a maior cidade do Norte da Suécia, um centro universitário de pesquisa onde Amazonino conheceu projetos Manejo Florestal Sustentável e, finalmente Paris, onde Paulo Figueiredo e seu humor mordaz aprontaram mais uma. Certo manhã, no Le Café de la Paix, na Place de l’Opéra, coração de Paris, Amazonino me explicava que o pão francês era o mais famoso e mais saboroso do mundo. Chiquinho, que em Manaus tinha uma panificadora no bairro do Parque 10, estava bem ao lado prestando atenção na conversa, quando Paulinho cutucou seu braço.

— Chiquinho, porra, tu que tens uma padaria, pega um pão desse e leva pra Manaus. Chegando lá, manda fazer uma autópsia e descobre o que os franceses colocam na massa, pra ver se tu consegues fazer um pão digno!

Monsieur Chiquein franziu a testa, porque não gostou muito de ser repreendido na frente do governador.

No retorno para o Brasil, a alfândega francesa mandou todo mundo abrir as malas. E quando abriram a de Chiquinho, advinhe, estava lá a maior baguete que ele pôde colocar dentro da mala. Para explicar que aquela presepada se tratava de um importante material de pesquisa gastronômica e não uma nova prática de tráfico de drogas foi uma luta. Paulo teve que gastar todo o seu francês e Monsieur Chiquein por pouco não fica preso na Cidade Luz.

Na eleição presidencial de 1989, Leonel Brizola convidou Paulo Figueiredo para coordenar sua campanha na região Norte. E o Paulinho me convidou para assessor de imprensa. No dia em que o candidato do PDT visitou Manaus, a deputada Beth Azize, que também era do partido, estava no aeroporto esperando o líder gaúcho. Quando Brizola se curvou para beijar a sua mão, Bebete empunhou um vistoso cocar indígena Sateré-Mawé e já ia enterrando na cabeça do cacique gaúcho, quando uma mão surgiu por trás e segurou o punho da deputada.

— Não, de jeito nenhum! Em hipótese alguma! Isso dá azar, governador. Andreazza (ex-ministro de Figueiredo) usou e perdeu a convenção pro Maluf. Tancredo colocou na cabeça e morreu. Melhor não! – Era Paulo Figueiredo. Brizola de soltar uma “barbaridade, tche!”, Brizola seguiu o conselho direitinho e, se não se elegeu, não foi por culpa da maldição de pajé, mas por pura falta de sorte. Faltou pouco, muito pouco, para o engenheiro ir para o segundo turno. Obteve 11,1 milhões de votos, contra 11,6 milhões de Lula. Uma diferença de 0,6%. Aquela eleição também entrou para a história da minha vida profissional. Foi a única em que, na condição de assessor de imprensa, perdi. Aprendi muito, mas perdi.

Paulo Figueirdo morreu nesta sexta-feira (9/02). E enquanto escrevo essa crônica com o coração apertado de saudades, imagino meu amigo chegando ao céu e encontrando parte da turma que já foi embora. Na certa, ao adentrar o paraíso, vai limpar as lentes dos óculos, ajeitar a dobra das mangas da camisa, sacudir a cabeça, dar um pulinho e, ao deparar com o primeiro conhecido, disparar à queima roupa a famosa frase com a qual costumava saudar os amigos mais íntimos:

— E aí, tens fodido muito?

*